РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

МЕЖДУ УЧЁНЫМ И ПОЭТОМ ПРОСТИРАЕТСЯ ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ: ПЕРЕЙДЁТ ЕГО УЧЁНЫЙ — СТАНЕТ МУДРЕЦОМ, ПЕРЕЙДЁТ ЕГО ПОЭТ —

СТАНЕТ ПРОРОКОМ.

Халиль Джебран Джебран, (арабский философ и писатель ХХ века)

БОРИС ПОПЛАВСКИЙ

ПОКУШЕНИЕ

С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Часто просиживал он ночами с друзьями-литераторами в маленьком кафе «Ротонда» («Le Rotonde») на Монпарнасе. Для бедного русского эмигранта это было единственным местом, где можно было провести вечер за одной чашкой кофе. «За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днём не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра, потому что ночевать негде». В кафе «Ротонда» собирались литераторы и представители живописи европейского авангарда. Там зарождались новые идеи и новые направления в искусстве. Приходили в кафе «Ротонда» Пикассо, Дёрен, Вламинк, Модильяни, Сутин. Иногда забегал наезжавший из Германии Василий Кандинский. Однако кафе было также и пристанищем для русской литературной богемы.

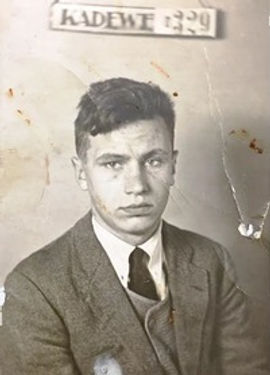

Борис Поплавский

Борис Юлианович Поплавский (24 мая (7 июня) 1903, Москва — 9 октября 1935, Париж) — поэт и прозаик русского зарубежья (первая волна эмиграции).

Родители Бориса Поплавского познакомились во время учёбы в консерватории. Отец, Юлиан Игнатьевич (скончался в 1958 г.), был полурусским, полулитовцем, закончил Московскую консерваторию (ученик П. И. Чайковского), но оставил музыку и занимался промышленной деятельностью. Мать, Софья Валентиновна Кохманская (скончалась в 1948 г.), принадлежала к прибалтийскому дворянскому роду, собиралась стать скрипачкой. В семье Поплавских было четверо детей. Вместе с матерью дети часто выезжали за границу, жили в Италии и Швейцарии. У Поплавского рано умерла старшая сестра Наталья (1900—1920-е), которая издала в 1917 году сборник стихов «Стихи зеленой дамы».

Наряду с русской литературой Борис Юлианович знакомился и литературой Франции, читал её в оригинале. Французский для него был вторым родным языком.

В Москве Б. Ю. Поплавский некоторое время учился во французском лицее. Там он начал писать стихи — примером для него была сестра Наталья. Развитию увлечения способствовало и то, что в доме Поплавских собирался литературно-художественный кружок, выступали поэты и музыканты.

После революции отец с младшим сыном уезжают в Харьков, затем они живут в Крыму. В январе 1919 года в Ялте в Чеховском литературном кружке состоялось первое выступление молодого поэта.

В июле, после наступления Добровольческой армии, Поплавские вернулись в континентальную Россию и поселились в Ростове-на-Дону. Там Б. Ю. Поплавский посещал литературный кружок «Никитинские субботники».

В последний период Гражданской войны Поплавский вместе с родителями отплыли в Константинополь. В это время Борис осознаёт литературу делом всей жизни. Вместе с В. А. Дукельским он создаёт местное отделение «Цеха поэтов», входит в парижские литературные группы «Гатарапак» (1921—1922 гг.), «Через» (1923—1924 гг.), Союз молодых поэтов и писателей (с 1925 г.), «Кочевье». Помимо творчества Борис Поплавский занимался религиозной философией, также его привлекала живопись, много времени он уделял искусству.

В конце мая 1921 года Поплавский вместе с отцом приехали в Париж. В 1922 году он несколько месяцев проводит в Берлине, там он работает в живописном ателье над созданием портретов. Однако в дальнейшем он уже не возвращался к изобразительному искусству. Интерес к нему проявлялся только в художественной критике, которую он размещал в журналах «Воля России», «Числа» (многие его статьи посвящены художникам русского Парижа: Марку Шагалу, Михаилу Ларионову, Абраму Минчину и др.)

С 1921 года Б. Ю. Поплавский активно участвуют в литературной жизни русского Парижа. В начале 20-х годов он является членом авангардистских «левых» объединений. В то же время поэт продолжает образование, посещая занятия на историко-филологическом факультете Сорбонны. Вскоре эти занятия пришлось ему прекратить, и в дальнейшем университетом для него стала библиотека святой Женевьевы, где он изучал книги по истории, философии и теологии. Литературная жизнь в 20-е годы концентрировалась в кафе, где собирался весь «Русский Монпарнас». Там Поплавский выступал на литературно-философских диспутах, читал свои стихи.

Поплавский скончался в Париже 9 октября 1935 вместе со своим случайным знакомым — С. Ярхо от отравления наркотическим веществом (по одной из версий, это было самоубийство, по другой — с собой покончить решил приятель Поплавского, захотевший «прихватить» кого-нибудь на тот свет).

__________________________________________________________________________________

Покушение Поплавского с негодными средствами

режис гейро

«твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни…»

Многие архивы до сих пор хранят тайны художников и литераторов «первой волны» русской эмиграции, творчество которых остаётся предметом либо умолчания, либо однобокого толкования. К числу подобных фигур, окружённых довольно густым туманом, следует едва ли не в первую очередь отнести Бориса Юлиановича Поплавского (1903–1935), поэта, чьи роль и значение в литературе XX века по достоинству пока не оценены.

В этой книге собраны ранние стихи Поплавского, по большей части не известные ни читателям, ни даже исследователям, а также письма и записки, адресованные его близкому другу на протяжении ряда лет — поэту, прозаику, художнику и издателю Илье Михайловичу Зданевичу (Ильязду, 1894–1975). Публикуемые материалы хранятся в парижском архиве И. Зданевича, находящемся ныне под наблюдением ассоциации «Ильязд-клуб». Автор этих строк обнаружил рукописи Поплавского более десяти лет назад, разбирая архив Ильязда [1].

____________________________

[1] Важно отметить, что ко всем имеющимся у него бумагам, связанным с именем Поплавского, Ильязд относился совершенно особенным образом. Он эти тексты как бы скрывал, рассовывая по разным пачкам, ящикам и чемоданам. Вопреки своим привычкам, он сохранял материалы, появившиеся в русской и французской печати в связи со смертью Поплавского.

В 1986 году был опубликован текст Зданевича, написанный вскоре после гибели молодого поэта [2].

____________________________

[2] Зданевич И. Борис Поплавский // Синтаксис. 1986. № 16. С. 164–169. Оригинал статьи хранился в парижском архиве Ильязда, но сейчас там его уже нет. Он, что называется, «пропал без вести», по крайней мере, не был возвращён в архив после публикации. Текст по журнальной публикации воспроизводится в настоящем издании (см. Приложение).

Можно предполагать, что это тот самый доклад Зданевича «Покушение с негодными средствами», о котором идёт речь в его записных книжках 1935 года. Ещё при жизни Поплавского, 14 января 1926 года, в узком кругу членов ассоциации «Канарейка» [3] Зданевич прочёл доклад под названием «Покушение Поплавского с негодными средствами» (текст утрачен). «Покушение с негодными средствами» — также и название стихотворения, посвящённого Зданевичу и напечатанного в сборнике Поплавского «Флаги» (1931).

_____________________________

[3] Ассоциация «Канарейка», просуществовавшая очень недолго, была основана Зданевичем в конце 1925 года. Под её эгидой Зданевич также прочёл доклады «Соль Есенина» (в тот же день, 14 января, но в другом помещении) и «Поэт и общество» (27 января).

Повторение поэтами этого выражения воспринимается как «private joke», как своеобразное «подмигивание» друг другу, точный смысл которого не всегда можно восстановить. Эта фраза встречается ещё раз — в качестве названия другого стихотворения Поплавского. Оно сохранилось в архиве Ильязда и, как можно догадываться, имеет отношение к одному неосуществлённому им издательскому замыслу…

Зданевич и Поплавский встретились в первой половине двадцатых годов — либо в конце 1921 — начале 1922 года в Париже, либо (и это вернее всего) в 1920–1921 годах в Константинополе, где оба находились в ожидании французской визы. В мае 1921 года выехал в Париж Поплавский, а в ноябре — Зданевич. С конца 1921 года они стали регулярно появляться в монпарнасских кафе, где собиралась по вечерам литературная и художественная богема. Вскоре Зданевич стал главным организатором известных вечеров и балов Союза русских художников в Париже. Оба поэта охотнее всего посещали собрания русских писателей и художников «парижской школы». Среди этого круга были люди, покинувшие Россию ещё до революции: С. Ястребцов, В. Барт, X. Сутин, М. Ларионов, Н. Гончарова, С. Шаршун, С. Ромов и другие. К ним присоединились молодые поэты — А. Гингер, Б. Божнев, Вл. Познер, художники К. Терешкович, О. Цадкин…

Были созданы литературные товарищества «Палата поэтов» и «Гатарапак». В конце 1922 года по инициативе Зданевича и С. М. Ромова (редактора журнала «Удар») эти ассоциации слились в одну группу «Через», определившую своей важнейшей задачей укрепление связей между молодыми «левыми» поэтами и художниками эмиграции, их коллегами, оставшимися в Советской России, и французскими авангардистами. Зданевич и Поплавский стали постоянными участниками поэтических вечеров группы «Через», Зданевич к тому же попытался возобновить деятельность заумного «Университета 41°», который «официально» открылся в Париже весной 1922 года. Одним из «студентов» Зданевича, а по сути дела, единственным его настоящим студентом, был Борис Поплавский.

Примечательно, что в 1921–1922 годах Поплавский считал себя живописцем, а не поэтом [4]. Возможно, именно Зданевич сыграл решающую роль в происшедших в нём переменах. Поплавский в посвящении к одному из публикуемых в этой книге стихотворений называет тифлисского заумника своим учителем. И это не просто риторика. Зданевич, будучи старше Поплавского на девять богатых литературными событиями лет, оказывал немалое влияние на него и других эмигрантских поэтов молодого поколения. В сущности, он был их старшим литературным собратом. Один из первых русских футуристов, чья карьера в искусстве началась ещё до первой мировой войны, Зданевич был достаточно известен как основатель поэтической школы в Тифлисе, ставшей одним из самых плодотворных течений русского авангарда. Для поэтической молодёжи он был привлекателен также своим неизменно критическим отношением ко многим признанным авторитетам, в том числе из среды русской эмиграции.

______________________________

[4] Поплавскому в его художественных поисках, как видно из дневников поэта тех лет, был свойствен известный радикализм. Вот что он отмечает 10 октября 1921 г.: «Целый день дома, читаю Краснова […], пишу супрематическую композицию маслом «Сферы и ангелы» (Поплавский Б. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма. М.: Христианское издательство, 1996. С. 135). — Примеч. ред.

В Париже Зданевич возродил издательство «41°», первым детищем которого стала его собственная заумная драма «лидантЮ фАрам», вышедшая летом 1923 года. За ней должны были последовать роман Зданевича «Парижачьи» и книги других поэтов. Среди прочих предполагалось издать сборники стихов А. Гингера и Б. Поплавского.

Успех Поплавского-поэта превзошёл все ожидания, недаром Зданевич писал, что в эти годы (1922–1926) «жили […] мы стихами Поплавского» [5]. В середине двадцатых годов должны были издаваться два сборника Поплавского. Первый из них — «Дирижабль неизвестного направления» — предполагалось выпустить при содействии С. М. Ромова. Книга была набрана, свёрстана, но в свет так и не вышла. По всей видимости, об этой печальной ситуации идёт речь в некоторых из писем, написанных Поплавским Зданевичу и воспроизведённых в настоящем издании.

______________________________

[5] Зданевич И. Указ. соч. С. 167.

Второй сборник должен был выпустить Зданевич. Его заглавие — «Граммофон на Северном полюсе» — возникло ещё в 1924 году. Впервые это название появляется на оборотах рукописных страниц романа Зданевича «Парижачьи». Зданевич, мастер в типографском искусстве и оформлении книг, нарисовал эскизы обложки и титульного листа издания, на которых указан предполагавшийся год выпуска книги: 1925.

Сохранившиеся в архиве Ильязда стихи Поплавского, очевидно, предназначались именно для этого сборника. Не все они, однако, относятся к 1925 году. Последние были написаны в 1926, а возможно, даже в 1927 году. Зданевич и Поплавский не теряли надежду издать книгу, но все их усилия были тщетными. Листы машинописи, оставшиеся у Зданевича, дошли до нас в очень плохом состоянии. Некачественная бумага испортилась от времени, к тому же несколько листов повреждены мышами…

Некоторые стихотворения написаны с использованием заумных или полузаумных слов, что явно свидетельствует о влиянии Зданевича на молодого поэта. В предпоследнем стихотворении публикуемой подборки, посвящённом Зданевичу, Поплавский ещё раз употребляет заумь, как будто в честь своего «учителя». Одно из заумных стихотворений Поплавского (расширенную версию стихотворения «Земба», оригинал которой, по всей видимости, утрачен) Зданевич напечатал в 1949 году в составленной им антологии «Poesie de mots inconnus» («Поэзия неведомых слов»), где оно транскрибировано латинскими буквами. В этой антологии, направленной против французского литературного движения «леттризм» («lettrisme», т. е. «буквизм»), Ильязд собрал примеры заумной поэзии, созданной авторами разных стран и времён.

Каждого поэта здесь сопровождают графические произведения какого-либо одного из любимых Ильяздом художников. Для стихотворения Поплавского Ильязд выбрал работы Сергея Ястребцова (во Франции — Серж Фера, 1881–1958). Этот живший в Париже русский художник-кубист, в своё время друживший и сотрудничавший с Г. Аполлинером (в 1917 году он иллюстрировал драму Аполлинера «Сосцы Тиресия»), был старинным приятелем Ильязда. На одном листе своей удивительной книги Ильязд как бы соединил два поколения русской эмиграции, устанавливая своего рода гармонический диалог между абстрактной графикой Фера и разорванной типографским набором заумной поэзией Поплавского. «Поэзия неведомых слов» была издана тиражом 158 экземпляров и стала библиографической редкостью.

Несколько стихотворений из планировавшегося совместно с Ильяздом сборника Поплавский всё же успел увидеть напечатанными — шесть текстов в конечном итоге вошли в его единственную прижизненную книгу «Флаги». Много позднее, в сборнике «Дирижабль неизвестного направления» (1965), подготовленном другом и душеприказчиком Поплавского Н. Татищевым, появились ещё три стихотворения из «Граммофона на Северном полюсе». Опубликованные тексты, как правило, отличаются от текстов из архива Зданевича и, возможно, представляют собой окончательные авторские версии. Последнее, однако, может быть поставлено под сомнение: как пишет Ильязд в упоминавшейся статье, рукопись «Флагов» «искромсали» издатели, а поэт даже не имел возможности держать корректуру [6].

___________________________

[6] Там же. С. 168.

Во второй половине 20-х годов в поэзии Поплавского происходят заметные изменения. Они прежде всего связаны с переменами в его жизни — в интересах, творческих ориентирах, круге общения. Бывший прежде в относительной изоляции от традиционных литературных кругов эмиграции, поэт сближается с этой средой, начинает печататься в эмигрантских журналах и сборниках. В эти годы Поплавский пишет Ильязду: «Вы меня обвиняете в том, что я выхожу „на большую дорогу человеков«, но смеем ли мы, смеем ли мы оставаться там на горе на хрустальной дорожке? […] Да, я решил „сбавить тону«, сделать себя понятным (сделаться самому себе противным) […] я не хочу умереть в неизвестности…» (см. письмо 4 в настоящем издании). Новый этап в жизни Поплавского Зданевич позднее охарактеризовал следующими словами: «охлаждение со старыми друзьями, разочарование в новых». Поплавскому казалось, продолжает Ильязд, что для него открылось «новое поле деятельности», однако эмиграция «не только ничего ему не могла дать, но и взяла у него всё, что сумела» [7]. Прежняя враждебность Ильязда к эмигрантским кругам лишь крепнет и становится чувством, близким к ревности. Об этих переживаниях Ильязда мы можем догадаться по письмам Поплавского, в особенности когда поэт считает нужным заверить своего друга: «Твоя дружба ко мне — одно из самых ценных явлений моей жизни…» (см. письмо 8).

____________________________

[7] Там же.

Развивавшаяся в Поплавском склонность к христианству и мистицизму также вызывала неодобрительное отношение Ильязда. Неверующий Зданевич, очевидно, чувствовал увеличивающийся между ними духовный разрыв и одновременно сомневался в искренности подобных поисков: не кокетство ли это молодого эмигранта? Одно из писем Поплавского к Зданевичу (письмо 5) является интереснейшим документом, отражающим жизненно-философские и мистико-религиозные воззрения поэта. Вместе с тем это письмо похоже на манифест, причём манифест, адресованный только одному, близкому человеку. Оно рассчитано на доверие и сопереживание, в нём чувствуется былая близость двух людей, когда-то понимавших друг друга с полуслова.

В 1929 году Поплавский ещё раз участвовал в одном проекте с Ильяздом. Известно, что с 1922 года Зданевич как секретарь Союза русских художников в Париже организовывал ежегодные балы, собиравшие некоторые средства для неимущих русских художников. Балы имели большой успех. В них участвовал в полном смысле слова весь художественный Париж. И не только русский, но и международный авангардный Париж, центр которого был на Монпарнасе. «Ночной монпарнасский праздник» (1922), «Заумный (трансментальный) бал» (1923), «Банальный бал» (1924)… После «Бала Большой Медведицы» (1925), в котором участвовали и некоторые из советских конструктивистов, приехавших в Париж на международную выставку декоративных искусств, эти фантастические вечера больше не проводились. Их не было по разным причинам, и в первую очередь потому, что монпарнасская жизнь уже не была столь интенсивной. Кроме того, новые московские анафемы авангарду вносили большое смятение в ряды русско-парижских «попутчиков» советской власти.

В 1925 году Зданевич стал председателем Союза русских художников, но сам Союз к тому времени уже утратил былую силу. Тем не менее, в 1928 году Зданевич решил устроить новое торжество — в честь праздновавшегося тогда столетия со дня рождения знаменитого писателя-фантаста Жюля Верна. Состоялся же этот «Бал Жюля Верна» лишь в апреле 1929 года. Вовремя не нашлось ни денег, ни просто необходимой поддержки. На пригласительном билете нет прежних громких имён, как нет и перечня развлечений. Вместо них — лишь странный полустихотворный текст на французском языке, напоминающий не только Жюля Верна, но и сюрреалистов. Текст не подписан. Приводим его здесь полностью в русском переводе:

«после того как люди мечтали о нём, читали его, жили по нему, надо станцевать Жюля Верна. это почтение ему следовало оказать уже давно: в детских, механических и в особенности подводных танцах. оркестры (большие ожившие натюрморты) будут размещены по всем этажам, один из них пролетит в атмосфере, используя способ, придуманный Жюлем Верном, но до сих пор не применявшийся. будет и специальный оркестр (в четвёртом измерении) для природных духов и призраков в цилиндрах. всё это время над балом будут пролетать звуковые звёзды, большие розовые реки неизвестного направления. публично будет совершено несколько ужасных действий: женщина будет превращена в электрический скелет, а мужчину, начиная с конечностей, съест ангел. среди публики: сократ в полосатых кальсонах, луксорский обелиск в плачевном разврате, эйфелева башня в костюме 1900-х и надушенная пачулями, абсолютно лысый и улыбающийся марсель пруст. нота бене: все, кто при входе прочтёт наизусть «в поисках утраченного времени», получат в качестве награды отлитый в молочном шоколаде бюст Жюля Верна. странствующее солнце, панама астрального мира, Жюль Верн, вернувшийся с луны в полном обмундировании, напишет при публике роман в 10?000 страниц, используя только восклицательные знаки! потом его разрежут на две части и его организм раздадут публике в виде цветов из света. излетев с земли в 10 часов вечера, бал высадится на луне в 5 утра под прерывистый грохот 4 оркестров-двигателей. по дороге мы посетим различные страны, климатические зоны, духовные состояния, среди которых: неподвижный экстаз, жерар де нерваль (венера), солнцевый и лунный алкоголь, оскорбление общественного порядка, кокания [8]. оформление зала будет сделано исключительно детьми, родившимися между 1870 и 1929. у всех гостей при проверке билетов отрежут головы. эти головы им любезно вернут у выхода за небольшое вознаграждение (заведение не отвечает за возможные ошибки). сколько угодно абсолютно неизвестных машин, поющих и танцующих, в особенности: механические женщины напрокат, сам чарли чаплин даст совершенно бесплатные пинки под зад. объявление для любителей: немедленно похищаются 100 голых астральных тел. обморок, общий и по желанию, почти обязательное переодевание».

_________________________

[8] Кокания (Cocagne) — название сказочной страны изобилия и нескончаемых празднеств

(французский фольклор). Здесь употребление этого слова, возможно, содержит намёк на кокаин (cocaine).

Рукопись этого текста на французском языке хранится в парижском архиве Ильязда. Её автор — Поплавский. Перед нами не просто текст, написанный по заказу, но настоящее художественное произведение. В нём отражается дух поэзии Поплавского, оживают его любимые книги и образы.

На пригласительном билете над текстом Поплавского помещён рисунок Дж. де Кирико — художника, которого хорошо знал Зданевич и чьё искусство не могло не нравиться Поплавскому. Этот рисунок («Путешественники») — очередная разработка итальянским мастером его излюбленной темы. В углу маленькой комнаты, на старом кресле, двое мужчин; на коленях у них — игрушечные каравеллы. Мужчины склонились над географической картой. Они неподвижны, они одни. Они устали. Они думают о навсегда ушедшем времени, два одиноких поэта, алчущих путешествий в неизвестные направления…

стихотворения

Евгении Петерсен

Не тонущая жизнь ау ау

А храбрая хоть и весьма пустая

Стоит как балерина на балу

И не танцует гневом налитая

Почто мадам театрам нет конца

Кафе анатомический театр

И каждый рад от своего лица

Прошелестеть: «Офелия», «Экватор»!

Но занавес плывёт как страшный флаг

И чу в суфлёрской будке хлопнул выстрел

Глянь режиссёр бежит воздев кулак

Но смерть сквозь трап его хватает быстро

В партере публика бесшумно умерла

И тысяча карет везёт останки

Удар и мёртвый падает на санки

С ворот скелет двуглавого орла

Стук: черепа катаются по ложам

И сыплется моноклей дождь сплошной

Друзья клянутся мраком, вечной ложью,

Но в полночь им смеётся свет дневной

Но неизменно на подмостках в роще

В упорном сумасшествии своём

Кружится танцовщицы призрак тощий

Один скелет потом вдвоём втроём…

Уж падает в кулисы лес картонный

Валятся замки из папье-маше

Из чердаков ползут в дыму драконы

И сто других уродливых вещей

Стреляют пистолеты хлещут шпаги

И пушки деревянные стучат

Актёров душат черти из бумаги

Вся труппа весь театр разгромлен, смят

И в бутафорском хаосе над нами

Что из-под кресла в ужасе глядим

Шагает мёртвый сторож с орденами

Из трубки выпуская чёрный дым.

земба

Панопликас усонатэо земба

Трибулациона томио шарак.

О ромба муера статосгитам

И раконосто оргоносто як.

Шинидигама мэгоо стилэн.

Атеципена мерант кригроама

Мелаобрама местогчи троос.

Гостурукола укота соне

Постурумола пасгота анэ.

Сгиобратана бреома мао

Илаоскара скори меску мю

Силеускуму штропекалеос ой

Пескара ракониста стакомча

Гамистоока осточака скафа

Сламиро миета точегурта

Таэлосо Талэс пеосотах.

* * *

Орегон кентаомаро мао

Саратога кеньга арагон

Готевага ента гватемала

Колевала борома голон

Оголен робатый Иллиноис

Шендоа дитя звезды летит

А внизу спешит вдогонку поезд

Бело нао на лугу кретин

О Техас пегас неукротимый

Дрюрилен лекао гватемас

Посартина олема фатима

Балобас опасный волопас

Буриме моари ритроада

Орегон гон гон петакощу

Баодада загда ата ада

И опять средь облаков леща.

новогодние визиты

Посещение первое

За жалкою балкой балкон тишины

За коротким углом недостаток кофейни

Чу бросилось с первого тело жены

И входит к второму душа откровенно

На сад-подхалим невозможно надеяться

Знаком его почерк и игры вничью

Хотя не пристало ему чародею

Видит ангелов давеча или воочию

Окружило меня многоточие снов

Окружная дорога летательных сов

Запрядная берлога больших голосов

О труба граммофона отцов и сынов

Будет п [9]

Вед

______________________________

[9] Лист авторской машинописи повреждён.

Приведены сохранившиеся обрывки строк.

Посещение второе

На острове остроконечный дом

И я в недоумении по том

Вхожу в него лечу с него потом

А вы в него мы все туда пойдём

Над городом заречный млечный климат

Уздечка страха и его мундштук

Над воротом брада неразделима

И в ней дымит мустук или кунштюк

Отшельника курится эрмитаж

Ан вверх и вниз но не в мечты этаж

Но чу звонок на сенном небосклоне

Ложусь плашмя дрема ярыгу клонит

И так ползу приоткрывая дверь

И ты [10] верь или не верь

енну

____________________________

[10] Лист авторской машинописи повреждён.

Посещение третье

Три раза прививали мне заразу

Зараз-то сколько не могли за раз

Хотели сделать меченую расу

Я на террасу шасть с террасы класс

Мне было девять но я не был девий

Теперь давись под шкапом удавись

Я жду в аду в раю что делать Еве

Что делать мой испытанный девиз

По чу звонят я не могу понять

Ты входишь панна я не понимаю

Что на судьбу что на Тебя пенять

В губy пинать Тебя нельзя не мая

Я разнимаю поручни минут

Мин [11] уж ты упомянута

таясь обмануть

_________________________

[11] Лист авторской машинописи повреждён.

Посещение четвёртое

Ударила маня Ты по карману

И посягнула на тугой кошель.

Мошну опустошила по обману.

Ан в калите определила щель!

Нe нравится мне ань такой монтаж;

Нo нрав при чём? Пред совершенным фактом,

Я подымаюсь на большой этаж

Весь озабочен предстоящим актом.

Нелёгким пожеланьем всяких благ

Но я устал, ан у дверей приляг:

Своим пальто покрывшись засыпаю.

И вижу не совсем прекрасный сон:

На грудь Ты наступила мне слепая

Потом зовёшь: «швейцар или гарсон».

Они явились тяжело ступая.

И тащут вниз по лестнице бия

Но притворяюсь я отменно спящим

Как счастлив я: не угнетён бы я

Не стоящим вниманья настоящим.

Потом встаю и бац! швейцара в хрящ

(Мне радостно участвовать в боях).

Париж 10.1.925

э. а. п.

Мы молока не знаем молокане

Но камень канун не един для всех

Как мрёт наш брат а как Американе

И как лошак сожрав иглу в овсе

Игру мы затеваем напеваем

Напаиваем хорошо паять

Кто не больны Тебя обуревают

Рвут разрывают наверху на ять

Такой рукой мы шевелимы мало ль

Валимы в потрясающий покой

Кой новоявлен не расслаблен кой

Убережён от жала от кинжала

Жаль иностранец неумел и страшен

Пошёл пошёл я от него молчу

Чу слышу я бегут агу мурашки

Но так и след как чудный плед лечу

Ну что ж Христос мне говорит Ты грит

Давно со мною не напился чаю

Я говорю так точно сухари

Мы ваше бродье он же мне на чай

Так знай Святой старшому отвечай.

январь 925

покушение с негодными средствами

Ж. К.

Распускаются розы тумана

Голубые цветы на холме

И как дымы костров Авраама

Всходит фабрик дыханье к зиме

Спит бульвар под оранжевым светом

Розоватое солнце зашло

Сердце зло обожжённое летом

Утонувшее счастье нашло

Стынет воздух и медленно меркнет

Уж скользят ветровые ужи

На стене католической церкви

Курят трубки святые мужи

В этот час белый город точёный

Покидает мадонна одна

Слышен голос трубы золочёной

Из мотора где едет она

Сквозь туман молодому Розини

Машет ангел сердец молодых

Подхожу: в голубом лимузине

Вижу даму в мехах голубых

Но прозрачно запели цилиндры

Шины с рокотом взяли разбег

И с мадонной как мёртвый Макс Линдер

Полетел молодой человек

А кругом возмущались стихии

И лиловая пери гроза

Низвергала потоки лихие

Мы качались как стрекоза

Сон шофёра хлестал по лицу и

Заметал бездорожье небес

(А на месяце синем гарцуя

Отдавал приказания бес)

Зеленели волшебные воды

Где айсберги стоят, короли

Океанские сны пароходы

Все в огнях, погружались вдали

Из воды возникали вулканы

Извергая малиновый дым

Алюминевые великаны

Дирижабли ложились на льды

Буря звёзды носила в тумане

Что звенели как колокол губ

И спешили с кладбищ меломаны

Труп актёра и женщины труп

Петухи хохотали из мрака

Голоса утопающих дев

Прокажённые с крыши барака

Ядовитые руки воздев

И мадонна кричала от страха

Но напрасно: мы валимся, мы

Головой ударяем о плаху

О асфальтные стены тюрьмы

Мы в гробах одиночных и точных

Где бесцельно воркует дыханье

Мы в рубашках смирительных ночью

Перестукиваемся стихами

париж 1926

КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА

Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.

— Роберт Мэттьюс

Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.

— Вернер Гейзенберг

Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике - умопомрачительный текст.

— Сальвадор Дали